対処すべき課題

重要な事業別

ソフトバンクグループ㈱の経営陣は、投資ファンド(ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2ならびにソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンド)、アームおよびソフトバンク㈱を、ソフトバンクグループ㈱による投資金額の規模および連結収益への影響が極めて大きい、最重要事業と認識しています。各事業における、優先的に対処すべき経営上の課題は以下のとおりです。

1 投資ファンドの成功

ソフトバンク・ビジョン・ファンド1(以下「SVF1」)およびソフトバンク・ビジョン・ファンド2(以下「SVF2」)ならびにソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドは、いずれもデータとAIを活用した成長可能性の大きなテクノロジー企業に対し投資を行い、中長期的視点から投資成果を最大化することを目指しています。SVF1は2017年、SVF2およびソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドはいずれも2019年に、それぞれ投資活動を開始しました。

ソフトバンクグループ㈱は各投資ファンドにリミテッド・パートナーとして出資を行っており、また、各投資ファンドを運営するソフトバンクグループ㈱100%子会社(SVF1を運営するSBIAおよびSVF2とソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドを運営するSBGA、以下総称して「ファンド運営子会社」)は、各投資ファンドの事業活動に応じてSVF1およびソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドから管理報酬および成功報酬、SVF2から管理報酬および業績連動型管理報酬を受け取ります。

ソフトバンクグループ㈱が戦略的投資持株会社としてのビジネスモデルを遂行するうえで、これらの投資ファンドの成功は極めて重要です。ファンド運営子会社は、以下の取り組みを通じて各投資ファンドの利益を中長期的に最大化していくことを目指しています。

a. 大型資金を中長期的に運用

SVF1およびSVF2ならびにソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドはいずれも、多額の出資コミットメントに加え、存続期間が設立から十年超の長期にわたる私募ファンドという特色を有しています。2022年3月31日現在、各投資ファンドの出資コミットメント総額は、SVF1が986億米ドル、SVF2が560億米ドル、ソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドが73億米ドルです。こうした特色を活かし、これらの投資ファンドは、投資時点で企業価値が10億米ドルを超えると試算される非上場企業(いわゆる「ユニコーン」)またはユニコーンとなる可能性があると判断される企業を中心に構成される、ユニークな投資ポートフォリオを有しています。多種多様な市場およびテクノロジー分野においてプレゼンスを確立した企業に対して中長期的に投資を行うとともに地理的・戦略的な多様性を一定程度保つことにより、短期的な市場の変動による影響を抑え、中長期的なリターンの最大化を目指しています。

b. 投資先価値向上の追求

ファンド運営子会社は、慎重に投資先を選定し、幅広い支援やネットワークを通じて投資先の持続的な成長を促すことにより、各投資ファンドの保有株式価値の最大化を追求しています。具体的には、当社グループおよびその投資先、取引先までを含めたエコシステムを通じてパートナーシップや協力関係を築くことにより、収益性と成長性を高める機会を捉え、実行することを目指しています。また、投資先企業の経営陣が成長を模索する中、各分野に精通したグローバルな専門チームによるサポートを提供するとともに、必要に応じて外部からの助言が受けられるようはからっています。また、収益性およびガバナンス体制のモニタリングを行うなど、投資先の健全な成長を支援しています。

c. 最適な出口戦略による投資回収

活動開始時期の違いから、各投資ファンドの投資サイクルはそれぞれ異なるフェーズにあります。SVF2およびソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンドは積極的に新規投資を行っている一方、SVF1は2019年9月に投資期間を終了したことから、近時では、投資収益の実現による投資資金の回収に主眼を置いています。投資収益の実現においては、ファンドのリターン、ひいてはソフトバンクグループ㈱を含むリミテッド・パートナーへの分配を最大化するために適時・適切な保有資産のエグジットを行うことが重要です。エグジット手段としては、M&Aによる第三者への売却を行うこともあるものの、主軸は投資先企業の上場です。投資先企業の上場後は、競争環境や株価の動向を見つつ、計画的に売却する仕組みを設定しています。また、上場株式を担保とした資金調達の選択的な活用により、リミテッド・パートナーへの分配を先行させつつ、最適と考えるタイミングで売却を判断することも可能です。

2021年度においては、上半期を中心に、各投資ファンドの投資先企業合計24社が上場しました。足元では、地政学的リスクの高まりや米国をはじめとする主要中央銀行の金融政策への懸念を背景として、株式市場のボラティリティが高まっています。各投資ファンドは、設立から十年超の存続期間を持つ長期ファンドであり、最適なエグジットの手段・時期について見極め、短期的な市場の変動による影響を抑えながら、中長期的な視点から収益を最大化することを目指しています。

d. 適切な運用体制の構築

投資の成功の再現性を高め、持続的にリターンを生み出すためには、それを可能にする組織体制を構築すること、特に優秀な人材の確保および維持が不可欠です。ファンド運営子会社は、ソフトバンクグループ㈱の副社長執行役員であるラジーブ・ミスラ氏がCEOを務めるほか、投資銀行やベンチャー・キャピタル、テクノロジー企業など多様な経歴を持つシニア・リーダーたちが運営にあたっています。これまでに、運用資産およびグローバル展開におけるニーズと規模に相応しい投資・運用・資金調達・管理の各機能およびマネジメント陣を備えた組織を築いており、こうした専門家集団によるチームアプローチを取ることにより、組織的に知見の蓄積・共有をはかり各投資ファンドの持続的な成長を目指しています。引き続き、多様で優秀な人材を採用・育成することで、さらなる組織体制の強化に努めています。

2 アームの株式上場の成功および長期戦略の遂行

アームは、半導体技術開発のグローバル・リーダーとして、あらゆるものがつながっている今日の世界を形成するパーベイシブ・コンピューティング(注1)の中心的役割を担っています。アームのプロセッサー・テクノロジーは、高機能プロセッサーとしては世界で最も広くライセンス供与・採用されており、スマートフォンではほぼすべて、タブレットとデジタルテレビのほとんどで使用されているほか、組み込みプロセッサー用チップでも高い割合で搭載されています。2016年のソフトバンクグループ㈱による買収以降、アームは長期成長の実現に向け、研究開発への投資を増やし、製品の種類および対象市場を拡大してきました。そして、現在、アームは株式上場の実現に向けて準備を進めています。アームは、長期的な収益成長を実現するために、モバイルコンピューティングをはじめ、AI、IoT、クラウド、自動運転、メタバースなどの市場におけるシェアの拡大・維持、アームのテクノロジーを使用するチップのロイヤルティー単価の増加、ならびに新商流の導入によるアームのテクノロジーの利用の促進に引き続き取り組んでいます。

(注1)モバイル、自動運転、IoTなど、すべてのテクノロジーとネットワーク環境が融合した、コンピューター技術やその環境。必要な情報に「いつでもどこでも」簡単かつ安全にアクセスできる状態。

市場の動向とその影響

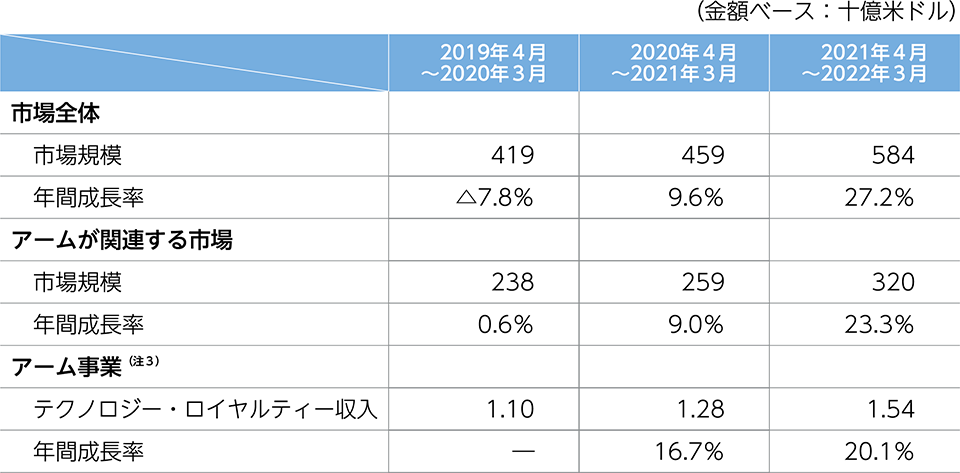

アームの業績は半導体市場の動向にプラスにもマイナスにも大きく影響を受けることがあります。半導体市場は、より多くの運転情報やドライブアシストが自動車で提供されたり、スマートフォンのカメラ技術が世代ごとに向上したりするなど、より多くの製品やサービスが組み込みインテリジェンスを用いてスマート化する長期的なトレンドを背景に、非常に高い成長が続いています。特に第5世代移動通信システム(5G)対応スマートフォンやネットワーク機器、組み込み機器、車載製品などアームが高いシェアを持つ市場が大きく成長していることにより、2021年度においてアームのテクノロジー・ロイヤルティー収入は前年度比20.1%増と市場とともに伸びました。また、アームの顧客による活発な製品設計活動によりアームがより多くの最新テクノロジーをライセンス供与する機会が生まれ、非ロイヤルティー収入(ライセンス収入およびソフトウエア・サービス収入)も前年度比61.0%増と拡大しました。

世界の半導体市場(注2)

World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)、2022年5月時点。同データはWSTS Inc.のヒアリングに協力をした半導体企業からの情報を元に作成されています。アームが関連する市場の数値は、プロセッサー技術を含まないメモリーおよびアナログチップを除きます。

(注3)前年度に、アーム事業のうちISG(Internet-of-Things Services Group;IoTに関連するサービスグループ)事業は、それ以外のアーム事業とは別に管理されることが決定されました。これにともない、それ以降のアーム事業はISG事業を除くアームの業績を表示し、2019年度の業績についても同様に遡及修正を行っています。

3 ソフトバンク㈱グループの継続的な企業価値の向上

2020年から続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、日本国内においても生活やビジネスのあらゆる場面でデジタル化が進展しています。同年3月に商用サービスが開始された5Gをはじめ、AI、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの最先端テクノロジーが、これらのデジタル化の進展をさらに後押ししています。今後も社会のデジタル化は一層進展し、産業そのものの構造が変わるデジタルトランスフォーメーションが一段と加速していくとみられています。こうした中、当社グループで国内事業を担うソフトバンク㈱グループでは、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長をはかりながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的に事業を展開することで、企業価値の最大化を目指しています。具体的には、①通信事業のさらなる成長、②ヤフー・LINE事業の成長、および③新規事業の創出・拡大に加え、④コスト効率化に取り組んでいます。

財務戦略としては、ソフトバンク㈱グループは、調整後フリー・キャッシュ・フロー(注4)を重要な経営指標と考えており、高い株主還元を維持しながら、成長への投資を実施していくため、今後も同フリー・キャッシュ・フローの安定的な創出を目指しています。また、中長期的な企業価値向上と株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけており、配当と自己株式の取得を組み合わせた総還元の考え方に基づき、業績動向、財務状況などを総合的に勘案して、継続的かつ安定的な株主還元を実施していく方針です。

調整後フリー・キャッシュ・フロー=フリー・キャッシュ・フロー±親会社であるソフトバンクグループ㈱との一時的な取引+(割賦債権の流動化による調達額―同返済額)

全社

1 安定した財務基盤の構築

当社グループでは、ソフトバンクグループ㈱が、子会社を含むグループ会社を投資ポートフォリオとして統括する戦略的投資持株会社としての財務運営を行っています。株式市場の動向を含む保有株式価値の変動の影響を受けやすい同ビジネスモデルにおいて、ソフトバンクグループ㈱は、これらの影響を可能な限り抑えた安定的な財務運営を行うことにより、安全性の確保を目指しています。具体的には、ソフトバンクグループ㈱のLTV(Loan to Value、調整後純有利子負債÷保有株式価値で算出(注5)。保有資産に対する負債の割合。)を金融市場の平時は25%未満、異常時でも35%を上限として管理するよう努めながら、新規投資や投資回収、投資資産価値の状況などに応じて適切に負債をコントロールしていくことを目指しています。また、投資資産の売却や資金化を行うとともに、子会社を含む投資先からの配当収入やリミテッド・パートナーとして参画するSVF1およびSVF2などのグループ内の投資ファンドから受け取る分配金などの収入も得ることで、最低2年分の社債の償還資金を手元資金として確保し安全性を維持するよう努めています。

2021年度において、ソフトバンクグループ㈱はSVF1およびSVF2から合計152億米ドルの分配を受領し、これらの分配を主にSVF2への新規投資の一部原資として再投資しました。来年度以降も、LTVおよび手元流動性維持の財務方針を遵守したうえで、こうした投資資金の「リサイクル」を実施することで、持続的な投資持株会社としての事業運営に努めていきます。

保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットバック・ファイナンスにおける満期決済金額または借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社グループのうち、ソフトバンク㈱(Zホールディングス㈱をはじめとする子会社を含む)、SVF1、SVF2、ソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンド、アームおよびPayPay㈱など独立採算で運営される事業体、ならびに資産運用子会社SB Northstarに帰属する有利子負債および現預金等を除きます。

2 流動性・多様性を備えた投資ポートフォリオの構築

戦略的投資持株会社として保有株式価値を保全し、かつ持続的に増大させていくためには、投資ポートフォリオの流動性および多様性を確保することが不可欠です。流動性については、ソフトバンクグループ㈱ならびにSVF1およびSVF2などにおける投資事業においては、事業の成長率の高い情報・テクノロジー分野の中で、事業モデルや競争優位性が確立し近い将来での株式上場の蓋然性が高いと当社グループが判断した未上場のレイトステージ企業に集中的な投資を行っており、これらの投資先の上場が進むにつれ、結果として、将来的な流動性の向上が期待できるものと認識しています。

また、多様性については、2021年度末現在のソフトバンクグループ㈱の保有株式価値においてアリババ株式の割合は2割強まで低下しており、すでにポートフォリオの分散が進んでいますが、同社株式を保有しつつ投資ポートフォリオの多様性をさらに高めていくことも重要です。このため、ソフトバンクグループ㈱は、保有株式を活用した資金調達(先渡売買契約やマージン・ローンなど)により得られた資金を新規投資に充当するとともに、各投資の価値の向上に努めることで、投資ポートフォリオにおける多様性の向上をはかっています。また、ソフトバンクグループ㈱が投資ファンドを通じて投資している企業は、AI技術を活用するという共通点を持ちながらも、コンシューマー、交通、医療、不動産または教育などさまざまな産業に分散しています。さらに、米国、欧州、中国およびラテンアメリカなどの地理的な分散もはかられており、一部の産業・地域における変調がソフトバンクグループ㈱のポートフォリオ全体に与える影響は抑えられています。

3 サステナビリティの推進

当社グループは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、社会の持続的な発展と当社グループの中長期的な成長の両立を実現するために、企業活動においてサステナビリティを考慮することの重要性を認識し、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関わるリスクに対処するとともに、ESGに関わる課題への対応が新たな企業価値創出の契機になると考えています。

ソフトバンクグループ㈱は、サステナビリティの推進にあたり、「考えるのは、300年後の人と地球」というサステナビリティビジョンを策定しており、本ビジョンに基づき、6つの活動テーマの設定とソフトバンクグループ㈱が特に取り組むべき優先度の高い重要課題(戦略マテリアルイシュー)の特定を行っています。

また、サステナビリティに関するガバナンス体制として、財務戦略の最高責任者であるCFOを、サステナビリティ推進責任者であるチーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSusO)として任命しており、財務と非財務の両面からリスクと機会の検討を可能とすることで、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を目指しています。また、執行役員を中心としたメンバーでサステナビリティ委員会を構成することにより多角的な視点から重要課題や推進方針、リスク、機会の検討を行い、関係者間の合意形成および具体的な活動の推進を監督するとともに、取締役会への報告を行っています。

2021年度においては、2021年10月および12月ならびに2022年3月にサステナビリティ委員会を開催し、投資先選定や投資後のモニタリングプロセスへの環境・社会要素の組み込み、気候変動に対するより積極的な対応、人権デュー・デリジェンスの実施などを重要な課題として捉え、今後の対応方針について議論を行いました。また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言の枠組みに沿った気候変動情報開示、人的資本、税務、情報セキュリティなどを含むESGに関する情報開示の拡充についても併せて議論を行っています。

今後は、上記課題への対応の拡充を目指し、投資先選定や投資後のモニタリングプロセスへの環境・社会要素の組み込みのさらなる強化、気候変動対策としてのグループ目標の設定、人権デュー・デリジェンスの取り組みの拡充、ESG関連情報の収集と開示の拡充など、グループ全体としての取り組みをさらに進めていきます。また、AIを中心テーマとして当社グループの事業を行うにあたり、グループ共通のAI倫理の考え方を明確化することが重要であるとの考えの下、AI倫理に関するグループポリシー策定に向けて、検討を行っていきます。