グループビジョン「次の道を発明しよう」

グループビジョンは、トヨタグループ*の目指すべき方向、トヨタグループ全員が立ち戻ることができるビジョン・価値観です。

「次の道を発明しよう」。

グループの創始者・豊田佐吉は「苦労する母親を少しでも楽にしたい」という想いで、「豊田式木製人力織機」を発明しました。そして、豊田喜一郎は「日本人の頭と腕で自動車工業を興さねばならない」との想いで「国産乗用車」を発明しました。誰かを想い、学び、技を磨き、ものをつくり、人を笑顔にする。発明への情熱と姿勢こそ、トヨタグループの原点です。

正解のない時代に、互いに「ありがとう」と言い合える風土を築き、多様な人財が活躍し、未来に必要とされるトヨタグループを目指していきます。

*(株)豊田自動織機、トヨタ自動車(株)、愛知製鋼(株)、(株)ジェイテクト、トヨタ車体(株)、豊田通商(株)、(株)アイシン、(株)デンソー、トヨタ紡織(株)、トヨタ不動産(株)、(株)豊田中央研究所、トヨタ自動車東日本(株)、豊田合成(株)、日野自動車(株)、ダイハツ工業(株)、トヨタホーム(株)、トヨタ自動車九州(株)、ウーブン・バイ・トヨタ(株)の18社(2025年3月31日時点)

足場固めと認証問題への対応

【足場固め】

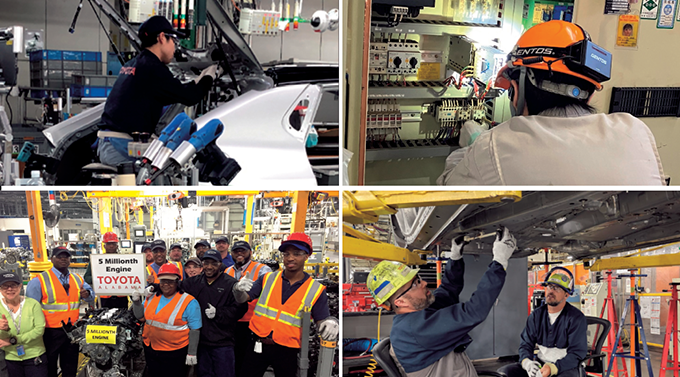

この1年は、持続的成長の基盤として「1,000万台のクルマづくりの競争力」と「多様な挑戦の実行力」を発揮できる環境をつくること、すなわち「足場固め」の取り組みを着実に進めてきました。

全社を挙げて、余力をつくり、人材育成や安全・品質の徹底に取り組んできました。特に注力してきたのが、生産現場の基盤整備です。

モノづくりを取り巻く環境は、厳しさを増しています。日本の生産年齢人口は、今後15年で2割減少する見込みです。建屋・設備の老朽化が進み、稼働に影響を与えることも増えています。「生産性」と「働きやすさ」を向上させなければ、モノづくりの基盤を守り抜けないという問題意識のもと、各工場で暑熱対策をはじめとする環境改善や、多様なメンバーの全員が働きやすい生産ラインづくりなどに取り組んできました。

さらに、将来に向けて、モノづくりの変革を目指す「未来工場」のプロジェクトも立ち上げました。自動化の大幅な拡充や多様な働き方の導入など、10年先、50年先を見据えて、生産性向上とやりがいにつながる踏み込んだ取り組みを検討していきます。

開発においても、「1,000万台のクルマづくりの競争力」の向上に取り組んできました。そのひとつが、TNGAプラットフォームの素性の良さを活かして、多様なお客様ニーズに柔軟に応えながら、お客様のニーズを正しく把握して仕様や部品の種類を適正化する「AREA35」の活動です。国内10工場でのトライアルを通じて、フルモデルチェンジ3プロジェクト相当の開発効率化につなげることができました。今後はグローバルに活動を展開して、さらなる開発・生産効率の向上を目指します。

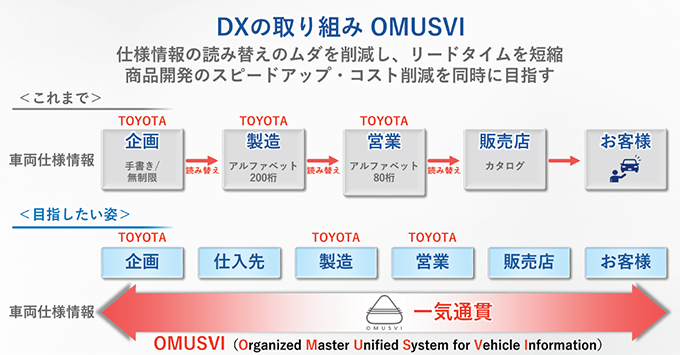

また、基幹システムが分散していることで、人が介在してつないでいる車両仕様情報をDXにより開発から販売まで一気通貫でつなぐ仕組みなど、将来を見据えたクルマづくりの基盤整備も進めてきました。

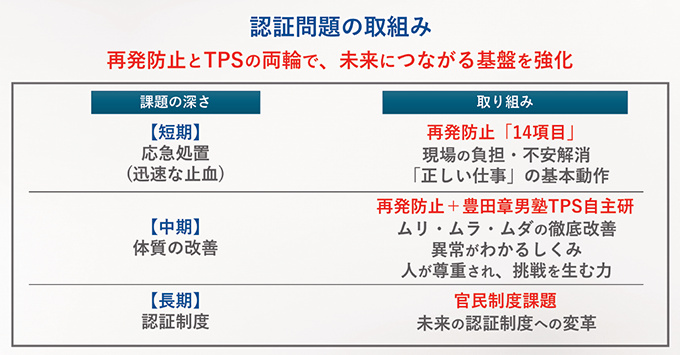

【認証問題への対応】

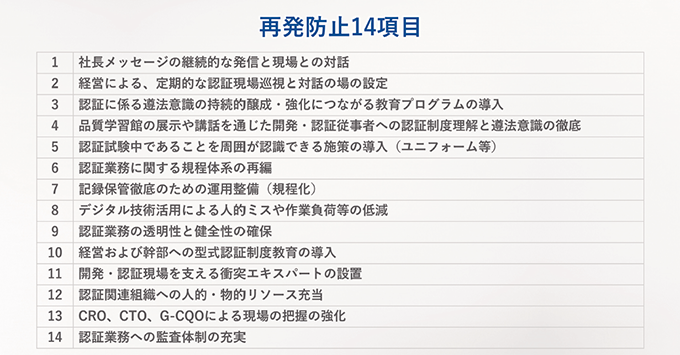

認証問題については、全社を挙げて、再発防止に取り組んできました。国土交通省には四半期報告としてこれまで2回、その進捗を報告し、ご指導をいただきながら改善を進めています。

短期の取り組みは、再発防止で定めた14項目の着実な実行です。認証問題を通じて分かった経営と現場の乖離という反省を踏まえ、多くの経営メンバーが現場を回る活動に取り組みました。

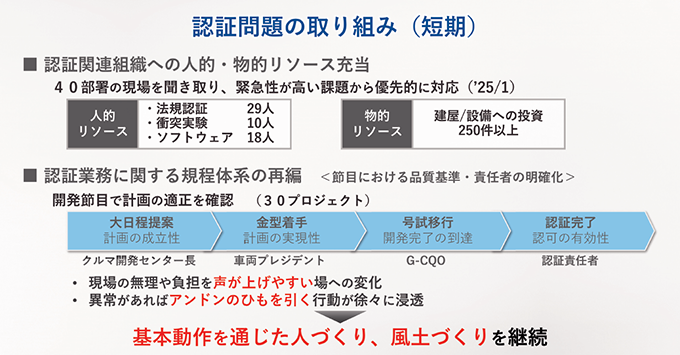

これらの取り組みにより、認証業務は「現場の頑張り」に支えられているということ、また、現場では設備や備品の老朽化が業務に大きな影響を与えていることなど、様々な課題が明らかになりました。

こうした実態を踏まえて、現場の負担や不安を解消できるよう、負荷が高い部署の人員の拡充や、正しい仕事に必要な設備250件以上の投資を即決するなど、対策を進めました。

監査体制についても、2線監査を強化するために「法規主監」のメンバーを約40名まで増員し、認証現場の実態をくまなく把握できる体制を整えました。

そして、開発の節目管理も強化するために、認証準備や開発完了などの節目で、責任者を明確にしたうえで次のフェーズへの移行可否を判断する仕組みへ見直しました。実際のプロジェクトで、計画に無理が認められるものは移行を止めるという運用が既に始まっています。引き続き、現場を楽にする改善を積み重ねて、正しい仕事ができる環境を整えています。

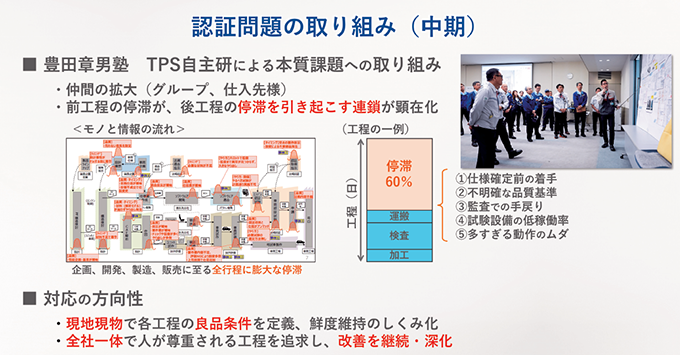

中期の取り組みでは、一人ひとりの意識、風土を変えることを目指しています。その軸となるのが、会長の豊田のリードで進めている法規認証をテーマにしたTPS自主研の取り組みです。TPS自主研では、余力を生み出し正しい仕事を実践するために部署を超えたメンバーが集まって、仕事のプロセス全体で、停滞やムダを減らす改善を進めています。

例えば、エンジンECUの開発プロセスや車両仕様書をつくるプロセスのリードタイムの短縮をテーマに掲げて、改善活動が進んでいます。

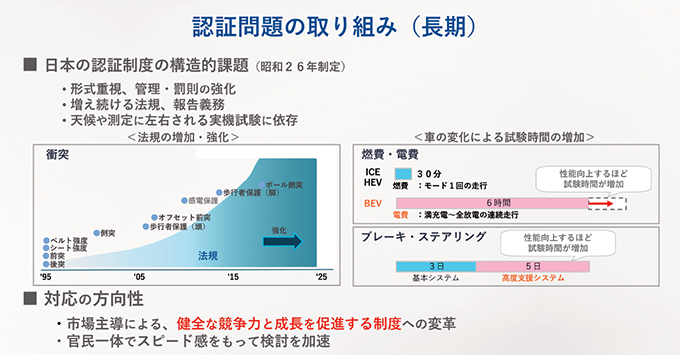

長期の取り組みは、認証制度の改革です。2025年3月には、国土交通省と自動車メーカーの間で、未来志向の認証制度を検討する「官民協議会」がキックオフしました。認証現場の声を国土交通省に届け、日本の競争力に資する制度改革につなげていきます。

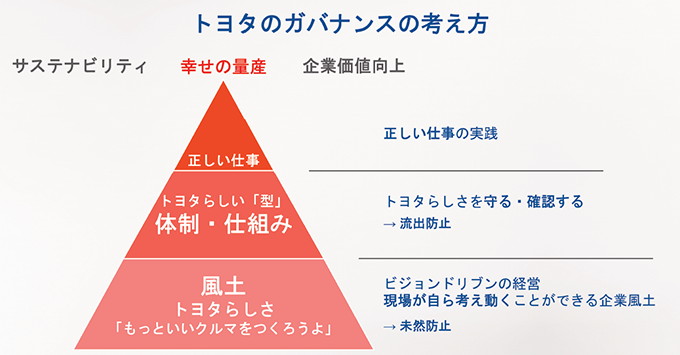

認証問題への対応を通じ、この取り組みは、会社全体の風土・体制・仕組みを改善することそのものであると感じています。引き続き、取り組みの実効性を高めて、トヨタらしいガバナンスの向上につなげていきます。

連結ガバナンスの進捗

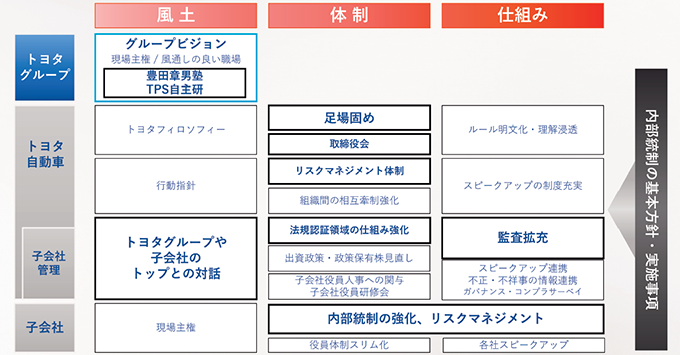

連結ガバナンスについても、昨年取りまとめた施策を着実に実行しました。

風土面では、グループ6社*が一体となったTPS自主研の活動において、グループ各社のトップが集まり、現場に軸足を置いた改善を進めています。トップおよび実務で重層的なコミュニケーションを拡充し、各社の悩みや本音を双方向で共有しています。

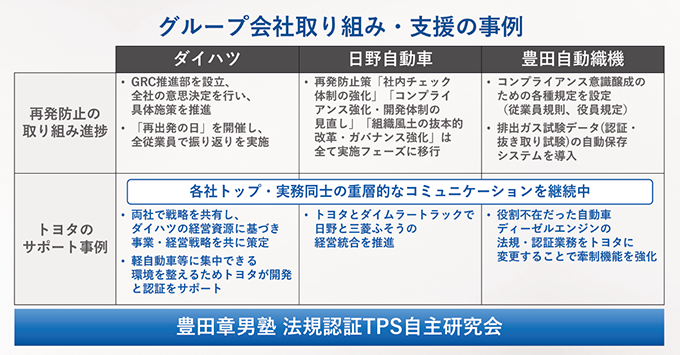

特に、認証問題の再発防止に取り組むダイハツ工業、日野自動車、豊田自動織機との連携を強化しました。ダイハツ工業と豊田自動織機とは、再発防止の進捗や、事業連携のあり方など、お互いの困りごとや経営課題について、トップ間で頻度高く、話し合いを続けてきました。日野自動車に対しては、ダイムラートラックとともに、三菱ふそうとの経営統合の準備をサポートしています。今後とも、トップ同士、実務間で、再発防止を踏まえたグループ連携を深めていきます。

体制面では、取締役会の実効性の向上に取り組むとともに、昨年6月に立ち上げた「ガバナンス・リスク・コンプライアンス会議」では、認証問題や大規模災害のBCPをはじめとする足元の重要経営課題について、また、「サステナビリティ会議」では、未来工場やダイバーシティ人財の活躍など、サステナビリティ経営の重点5テーマについて、社外役員の知見を取り入れて、施策の方向づけを行ってきました。

仕組みの面では、内部統制の強化に向けて、重点対象の子会社17社に対して、従来の2倍以上の時間をかけて、多面的な監査を実施してきました。さらに、子会社の役員向けの内部統制に関する研修会の実施、他社事例の共有など、実践的かつ具体的な研修プログラムも展開しています。

なお、認証問題の責任については、会長・副会長・社長の評価に反映し、報酬を減額しています。詳細は、招集通知「会社役員に関する事項 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」をご参照ください。

引き続き、グループ・連結の視点で、ガバナンスの向上に取り組んでいきます。

*(株)豊田自動織機、トヨタ自動車(株)トヨタ車体(株)トヨタ自動車東日本(株)、日野自動車(株)、ダイハツ工業(株)

モビリティカンパニーへの変革の実践

当社は、すべての人に移動の自由と楽しさをお届けし、安心・安全で、持続可能なモビリティ社会を実現するために、モビリティカンパニーへの変革を目指しています。

将来にわたって、クルマが世の中の人々を笑顔にするモビリティであり続けるためには、交通事故や環境負荷の増大、渋滞など、クルマが生み出すネガティブな影響を最小化し、同時に、利便性や快適性、運転の楽しさなど、ポジティブな面を最大化していくことが必要であると考えています。そのステップを「モビリティ1.0:クルマの価値の拡張」「モビリティ2.0:モビリティの拡張」「モビリティ3.0:社会システムとの融合」の3つに整理したToyota Mobility Conceptのもと、「カーボンニュートラル」「移動価値の拡張」という重点テーマに基づき、様々な挑戦を進めています。

クルマの未来を変えていくうえでは、エネルギーの未来に向き合うことが大切です。将来的には、再生可能エネルギーの普及を通じて、社会を支えるエネルギーは電気と水素に収れんしていくと考えられます。一方で、足元では国・地域ごとにさまざまなエネルギー事情があり、トランジションのペースは異なります。こうした背景認識のもと、電気と水素の未来を見据えながら、短期的にはエネルギーの実情や多様なお客様ニーズに応える選択肢を提供し、現実に即したトランジションを進めていくのが、トヨタのマルチパスウェイの考え方です。

当期も、実践的なCO2削減に貢献するハイブリッド車の多様なラインアップを基盤に、マルチパスウェイの取り組みの解像度を上げるべく、選択肢の具体化を着実に進めてきました。内燃機関においては、レースを通じて鍛えている水素エンジンの技術をはじめ、長年培ってきた燃焼技術を磨いて、環境性能の高い小型・高効率な新エンジンを開発しています。次世代BEVの小型電動ユニットも活用し、電気リッチなハイブリッド車・プラグインハイブリッド車を生み出すことをめざしています。

次世代BEVでは、原理原則に立ち返って、クルマの構造・設計とモノづくりの合理化に取り組み、デザインはもちろん、空力をはじめとするBEVの最適な性能にこだわって開発を進めています。小型電動ユニットなど、磨いた技術をその他のパワートレーンの進化にも活かしていきます。

水素で走るFCEVは、まずは商用車を軸に事業・市場の基盤づくりを進めています。エネルギー事業者をはじめとする仲間とともに、「つくる」「はこぶ」「つかう」のバリューチェーン全体での連携を強化しています。

また、クルマの価値を広げながら、パーソナルモビリティから車いすモビリティ、e-Paletteなどの商用モビリティ、ボート、フライングモビリティまで、新しい領域へのモビリティの拡張に取り組んでいます。多くのパートナーと共に、今の事業範囲を越えて、世界中のお客様の移動を支えていきたいと考えています。

モビリティ3.0の領域では、社会システムと融合したモビリティの価値づくりをめざしています。タイでパートナーと取り組んでいるデータ・エネルギー・モビリティの社会実装や、中国における自動運転・水素社会の実装など、地域ごとにプロジェクトを進めています。蓄電事業では、再生可能エネルギーの普及に向けた持続可能な社会システムの構築をめざしています。電池のエコシステムづくりをはじめ、「より少ない資源でつくる」「より長く使う」「回収時に廃棄物を出さない」という考え方のもと、サーキュラーエコノミーの実現を目指した取り組みも進めています。

これらの挑戦を支えるのが、2025年秋以降に実証をスタートするモビリティのテストコース「Woven City」です。Woven Cityは「自分以外の誰かのために」という思いをもつInventors(発明家)が「モビリティの拡張」を目指し、自らのプロダクトやサービスを生み出し、実証を行う場です。Woven Cityにおける価値を共創するWeavers(住民やビジター)からリアルなフィードバックを受けながら、様々なInventorsとのコラボレーションを通じて、未来につながるイノベーションを生み出していきます。様々な新しい技術・サービスをWoven Cityで実証し、社会実装で育てるサイクルを回して、社会システムと融合したモビリティの価値をスピーディに具現化していきたいと考えています。

Toyota Mobility Conceptのもと、クルマの新たな価値を追求し続けていくことで、モビリティカンパニーへの変革を着実に進めていきます。

今後とも、各地域のお客様に笑顔になっていただけるいいクルマをお届けできるよう、全社を挙げて努力を重ねていきます。そして、「クルマの未来を変えていこう」という想いのもと、安全・安心で豊かなモビリティ社会をつくることを目指して、多くの仲間とともに挑戦を加速していきます。

株主・投資家の皆様をはじめ、パートナーやステークホルダーの皆様のお支えのもと、未来への挑戦を続けていきたいと思いますので、皆様の温かいご支援を賜りますようお願い申しあげます。